Für den Neubau von einem

- Effizienzhaus 55 (Wohngebäude)

- oder Effizienzgebäude 55 (Nichtwohngebäude)

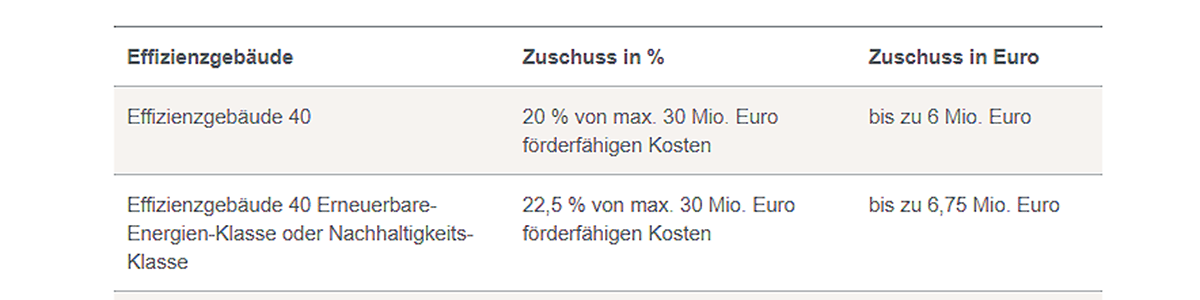

fließt laut KfW Bankengruppe ab 1. Februar 2022 keine Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG: An diesem Stichtag soll diese Förderstufe abgeschafft werden. Die Förderungen für Effizienzhaus 40 und Effizienzhaus 40 Plus sowie für Effizienzgebäude 40 sollen hingegen erhalten bleiben.

KfW nennt BEG Konditionen für Neubauten

KfW-Infos für Wohngebäude (Stand November 2021)

KfW-Infos für Nichtwohngebäude (Stand November 2021)

Empfehlungen zur Reform vom Februar 2022

Bitte halten Sie bei der BEG die Frist bis 31. Januar 2022 ein, wenn Sie noch Fördergelder für einen Neubau von einem Effizienzhaus 55 oder Effizienzgebäude 55 erhalten wollen. Oder wir beraten Sie über die Chance, dass die KfW mehr Geld zahlt – sofern Sie strengere Ansprüche zum Energieeinsatz erfüllen. Das Bundeswirtschaftsministerium empfiehlt in den FAQ seiner Aktion »Deutschland macht’s effizient«: »Die Planungen werden vor Antragstellung auf ein höheres Effizienzhaus-/Effizienzgebäudeniveau (EH bzw. EG 40) umgeplant. Bei einem ambitionierteren Effizienzhaus-/Effizienzgebäude-Niveau ist derzeit eine um mindestens 5 Prozentpunkte höhere Förderung möglich«.